真空低温調理をするためには、しっかりとした空気抜きが必須です。

脱気不足になると、袋に残った気泡が加熱の邪魔して、加熱ムラの原因になったり、

袋がしっかりと湯煎に沈まなくなってしまいます。

真空低温調理を始めるなら、空気抜きは必須の技術です。

とは言っても、空気抜きはどれも非常に簡単にできてしまいます。

真空低温調理以外にも、食材の保存の際に活用することで、鮮度が長持ちしたり、

漬物や下ごしらえにも応用できたりと、覚えておいて損のない技術です。

低温調理に使える空気抜きの3つの方法

では低温調理で良く使う、3種類の空気抜きを方法をご紹介します。

- 浸水法。

- ストロー脱気法。

- テーブルエッジ法。

詳しく紹介します。

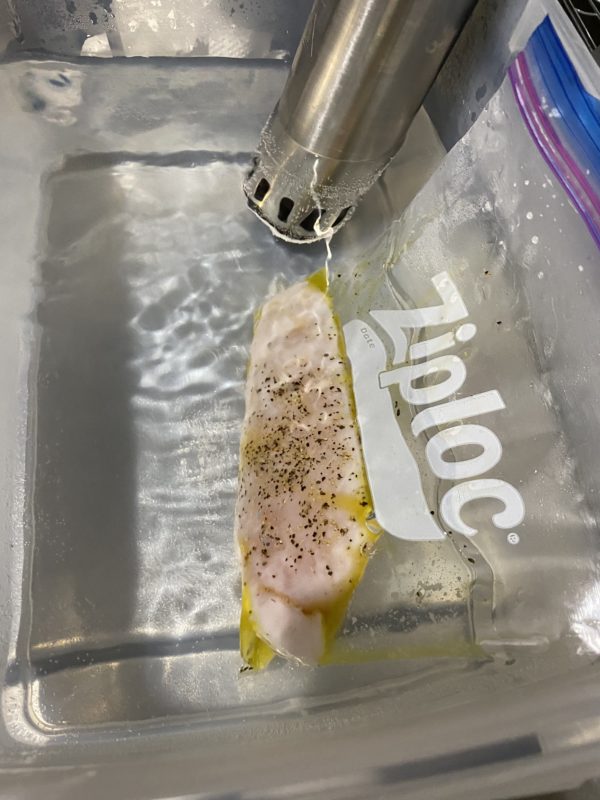

浸水法

非常に簡単な方法なので、初めてでも簡単に出来ます。

非常に簡単な方法なので、初めてでも簡単に出来ます。

やり方は、

- ジップロックなどのジッパー付きの袋に食材を入れる。

- 最初にジッパーを8割くらいまで閉じておく。

- そのまま低温調理の湯煎に沈める、そうすると水圧で勝手に空気が抜けていく。

- 食材が浮いてくるときは、菜箸やトングを使って沈める。

- 袋の一番上まで浸水出来たら、ジッパーを完全に閉じて完成。(袋の中に水が入らないように注意する)

空気抜きに迷ったらとりあえず浸水法で大丈夫です。

ストロー脱気法

野菜などの空気が残りやすい食材は、浸水法では難しいです。

不可能ではありませんが、浮力が強く、無理に沈めようとすると最悪袋が破けてしまいます。

そこでおすすめしたいのが、ストロー脱気法。

- ジップロックなどのジッパー付きの袋に食材を入れる。

- ジッパーにストローを挟み、ジッパーをギリギリまで閉じる。

- ジップロックの中の空気を吸い込む。(結構大変なので頑張って吸ってください)

- 完全に脱気は難しいが、ある程度は脱気出来る。

ストロー脱気は、主に凸凹が多い野菜などの空気抜きに適しています。

テーブルエッジ法

真空低温調理では、液体が多い煮物系で使います。

- ジップロックなどのジッパー付きの袋に食材を入れる。

- テーブルや台などの縁に液体のギリギリのところをあわせます。

- そのまま引っ張って空気を抜きます。

- 空気を抜き切ったらジッパーを閉めます。

真空低温調理以外だと、調味料に食材を漬け込みたいときなどに応用できます。

効率よく真空したいなら真空パックという手段も

真空パック機の活用

真空パック機を活用できれば、真空作業は一気に楽になります。

空気ができやすいブロッコリーなどもほぼ完璧に脱気することが出来ます。

大量に真空しておくことで、その都度低温調理器で加熱するだけで調理が出来てしまいます。

更に、コストコなどの業務用サイズの食材の保存にも適しています。

真空パック機のデメリット

ただ、真空パック機にはデメリットもあります。

1つ目は、真空パック機自体が高価なもので、初期費用がかかることで、

2つ目は、その都度掃除のメンテナンスが必要なことです。

真空パック機を使いこなせるかは、いかに活用し切れるかにかかります。

一人暮らしには不要

私自身も真空パック機を購入しましたが、結果としてはメルカリで売りました。

真空性能に関しては文句なしでしたが、一人暮らしのキッチンは場所が狭く、コンセントも少ないです。

パック詰めの作業がはかどらず、掃除も面倒になり、結局ジップロックで浸水法をするのが一番楽で効率的でした。

低温調理に使える空気抜きのまとめ

よく使う空気抜きの方法は以下の3種で、

- 浸水法。

- ストロー脱気法。

- テーブルエッジ法。

ちなみに、野菜でもニンジンやジャガイモは浸水法の方がやりやすいです。

食材の形状をみて、なるべくなら浸水法で空気抜きするのが一番やりやすいです。

空気抜きは、真空低温調理以外にも下ごしらえや食材の保存にもつかえるので、

ぜひ応用して使ってみてください。